徐立成 “立誠行” 的歷史功德

鍾德君-“信誠百貨公司”

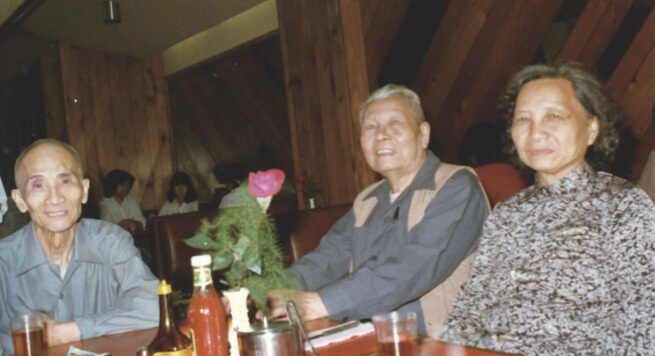

與徐立成-“立誠行”的歷史功德

在19世紀40年代末, 鍾德君先生與鍾嘉謀先生父親鍾 喬新在香港新界粉嶺和豐街開設了“信誠號”, 經營糧油食品、 日用雜物、 文具書簿、 火水石油 氣等。乃聯和墟的開埠鼻祖。1950年及1955 年, 由大陸來港的徐立成先生、 李善餘先生相繼 加入,並將公司更名為“信誠百貨公司”。這 樣,“信誠百貨公司”就成了蕉嶺籍和嘉應州 來港人士最理想的落腳地。涂思宗、廖騏、林 傑元、 徐雲勝、 徐成發(均為蕉嶺籍), 甚至李惠 堂、 徐仁壽、 李思允、 魏華強(均為五華籍)等經 常到此聚會。

斯時, 新中國剛剛成立, 羅湖邊境關卡仍未管制, 人員可自由進出。 大批國民 黨政權官吏、 政客、 軍人、 地主、 商賈、 學者等各界人士, 出於對共產黨和新政權 不了解而產生恐懼, 紛紛南遷香港。 條件許可的大多去了九龍、 港島, 很多散居新 界。聯和墟附近鄉村如馬屎埔、石湖村、龍躍頭、黑牌仔、皇后山、軍地、小坑 村、 坪輋、 馬尾下、 高埔、 流水晌、 布格仔、 東角圍、 崇謙堂、 塘坑、 九龍坑、 和 合石、 畫眉山、 雞嶺村等等, 就聚居了不少珠江三角洲廣(州)、 佛(山)、 南(海)、 番 (禺)、 順(德);四邑江門、 新會、 台山、 鶴山甚至江浙一帶的新移民。 初來乍到, 適 逢香港經濟百業蕭條, 他們租地租屋或乾脆自個搭建寮舍, 墾荒耕種菜蔬果作, 飼 養生豬肉雞, 偶或外出做泥水建築粗重雜工, 日子相當艱苦。

信誠百貨公司開辦期間, 因貨品齊全, 價廉物美, 待客至誠, 童叟無欺, 深得 原住民和新移民信任, 業務日隆。 其中更重要的一點, 鍾德君先生等股東雖小本經 營, 卻俠義慷慨, 樂善好施, 對家庭經濟確實貧困者, 賖糧賖物, 甚或無息放款以 幫助其子弟供書求學。

1960年, 徐立成先生於聯和墟和豐街信誠公司斜對面另外開設了“立誠行”, 同樣經營日雜百貨。 但仍堅持原本的經營作風理念, 待客以誠。

據鍾德君先生、 徐立成先生生前回憶, 他們賖貸及未收回借款, 加起來足夠在 當年聯和墟購置三、 四間店舖。

當然, 這不過是他們善舉的一部分。 更重要的, 是他們為海峽兩岸民眾溝通聯 繫, 做過大量好事。

在20世紀50年代至80年代 整整三十多年期間,台海兩岸 仍處於封閉的敵對狀態。跟隨 蔣介石政權去台人員與大陸親 友一水隔天涯,彼此的聯絡唯 一靠香港駁接。

“信誠百貨公司”與“立 誠行”就在這特定的歷史階段 擔當起特定的歷史史命。鍾德 君先生、 徐立成先生本著與人為善、 助人為樂的德性, 極佳地扮演好這樣的角色。 他們冒著難 言的風險, 義務替全國各省市約200多名旅台人員及其在內地的親屬轉駁信件, 匯寄生活用款 用物用藥, 墊錢出力, 不計得失, 無怨無悔, 為中華民族民心的凝聚作出貢獻。

上世紀50年代末60年代初, 鍾德君先生為僑港蕉嶺同鄉會籌組、 發展, 嘔心瀝血, 傾盡全 力, 錯失了不少投資發財良機。 據其夫人徐祥珍生前憶述, 一次為了籌措經費, 他竟不惜將聯 和墟的一間地舖賤價出售。

無獨有偶,徐立成先生也做過類似的“傻事”,80年代初為了香港徐氏宗親會的發展和 救助他人出售了一間舖位。 一向以來, 立成先生對自己極盡克儉, 對親朋及公益事業卻有求必 應,鼎力相助。上世紀80年代初,他以“立誠行”及個人的名義作擔保,申請上年紀原籍國 內各地的台胞四十多人, 經香港中旅社和律師事務所辦理相關證件, 爭分奪秒趕返內地家鄉探 望父母子女。 其中十多位得以見到親人最後一面。 好像蕉嶺縣城西塘的台胞徐新蘭、 徐素文、 徐春圓、 分司井的台胞徐秋菊, 廟下的台胞徐松榮、 徐冬秀, 都趕得及回鄉見到年邁體弱的老 母親, 遂了他們幾十年來的心願。 他們都眾口一辭, 千恩萬謝, 同聲稱讚立成先生善舉功德無 量。

©2025 Copyright Hong Kong tsuis.org. All rights reserved.

Design & Created by Befree Innovation & Solutions